国庆假期前夕,当许多人沉浸在节日的规划中时,一场生命的接力赛在杭州悄然完成。

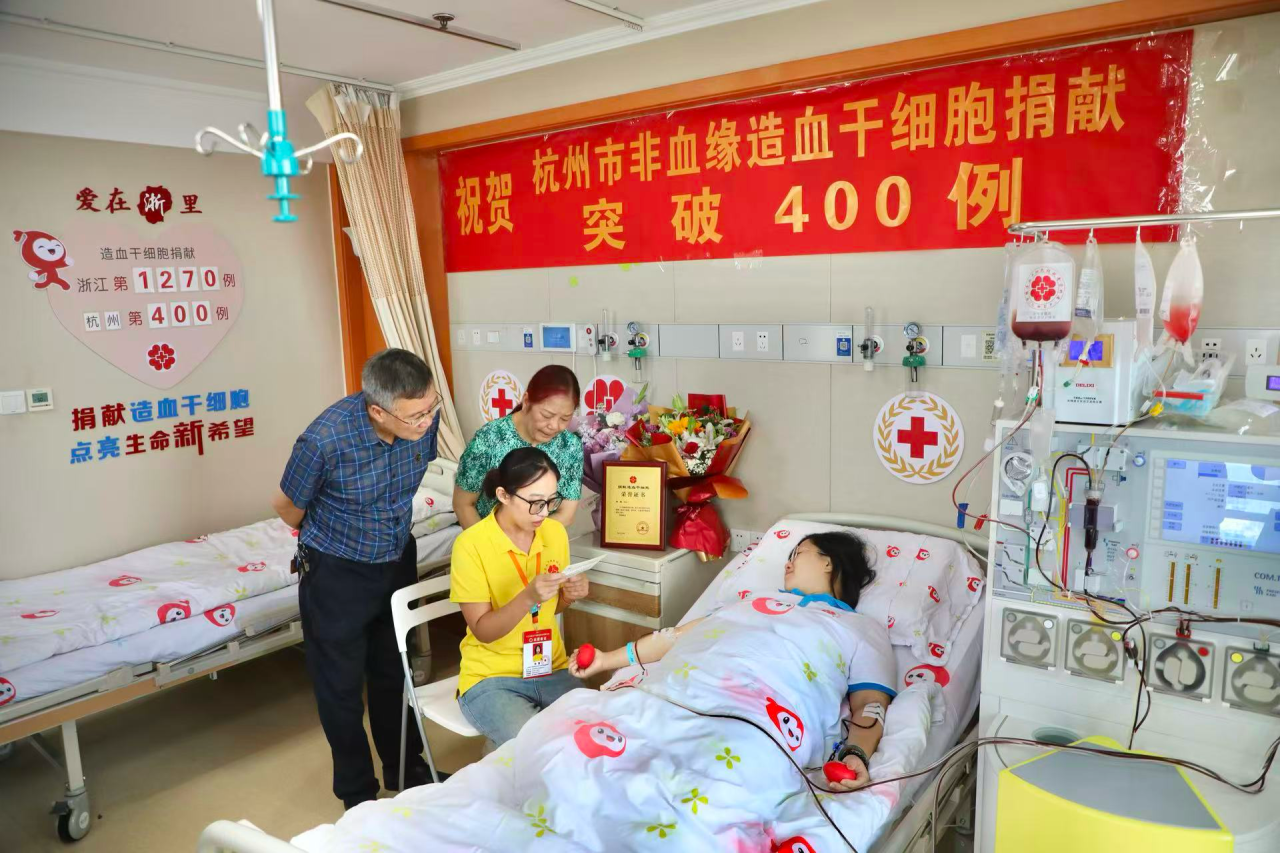

9月26日,在杭州某造血干细胞采集室,来自上城区的药剂师郑轶,完成了212毫升造血干细胞混悬液捐献,她捐献的“生命种子”将为一位素未谋面的血液病患者带去重生的希望。郑轶的这次爱心之举,也让她成为了浙江省第1270例、杭州市第400例造血干细胞捐献者。

采集当天,鲜红的血液从郑轶的手臂流出,通过血细胞分离机提取出珍贵的造血干细胞混悬液,剩余的血液成分再输回体内。这个过程持续了5个多小时,郑轶始终平静而坚定。这份生命的馈赠,源于她十年前许下的一个承诺。

2015年,郑轶在单位组织的献血活动中登记加入了中华骨髓库。“当时没想太多,只是觉得能够帮助别人是一件好事。”郑轶回忆道。时光荏苒,十年间,工作、家庭填满了她的生活,但这个承诺从未被遗忘。

今年8月,一通红十字会的电话打破了平静。“工作人员告诉我,我和一名患者初配成功,问我还愿不愿意捐献。”郑轶没有丝毫犹豫,“我愿意,这是我加入中华骨髓库的初衷。”

郑轶并非该中心首位捐献者。2013年,她的同事余医生就已成功捐献。这份爱心传承让郑轶更加坚定。“这说明我们单位的医护人员不仅有救死扶伤的职业精神,更有无私奉献的爱心传承。”

对于郑轶的决定,单位领导给予了全力支持,立即协调排班为她安排了15天假期,让她安心完成捐献和休养。郑轶的爱人是一名警察,尽管工作繁忙,也毫不犹豫地选择了支持。最让郑轶感到愧疚的是无法在国庆假期陪伴14岁的女儿去北京看升旗仪式,但当她向女儿解释这是为了挽救一个生命时,女儿的理解让她倍感温暖:“妈妈是我心中的英雄。”

捐献造血干细胞需要家人的理解和支持,郑轶的爱人是一名警察,工作繁忙且责任重大,但得知妻子的决定后,他毫不犹豫地选择了支持。

“我爱人虽然是警察,但内心很柔软。他了解捐献的意义,也知道这对于患者意味着什么。”郑轶欣慰地说,“他只是叮嘱我要注意身体,养好精神。”

从2015年到2025年,整整十年时间,郑轶从三十而立到四十不惑,生活和工作都发生了很多变化,但那份帮助他人的初心从未改变。

“很多人问我为什么愿意捐献,其实答案很简单——我是一名医护人员,救死扶伤是我的天职。”郑轶平静地说,“虽然我不知道对方是谁,但我知道对方正在经历病痛折磨,需要我的帮助。”郑轶表示,能够配型成功是一种缘分。

对于即将到来的捐献过程,郑轶并没有太多担心。“现在的捐献技术已经很成熟,不需要穿刺抽骨髓,是从外周血中采集造血干细胞,和献成分血差不多,对身体没有伤害。”

捐献日期定在国庆假期前,意味着郑轶将无法陪伴家人度假,但她态度坚决:“什么事都能节后再说,但这事不行!生命之约不能等待,患者的治疗时机是不能推迟的。”

对于那名即将接受她造血干细胞的患者,郑轶送上了真诚的祝福:“希望对方能够早日康复,重获健康,享受美好生活。”同时也呼吁更多人加入捐献行列:“不要害怕,捐献造血干细胞并没有想象中那么可怕。你的一个小小勇气,可能挽救一个生命,拯救一个家庭。”